景陽岡主要內容50字—景陽岡主要內容30字

作者 | 瞿長海校對 | Sakura286

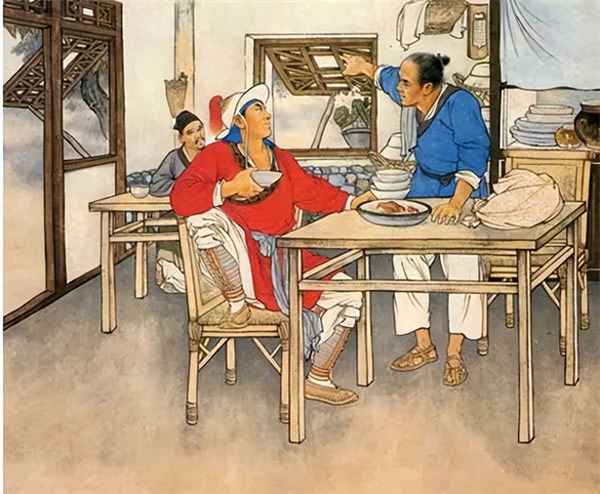

我七歲開始讀水滸,至今已讀了不下二十遍,常讀常新,每每慨嘆施耐庵的筆力雄健,已臻化境,兒時只道是尋常的地方,重讀時卻驚為天人。譬如景陽岡武松打虎,本是極簡單的一個故事,能數百年來膾炙人口,全仰仗施耐庵的妙筆奇勢迭出。古人說“文似看山不喜平”,這起承轉合的技巧,看似容易,其實最難。它意味著對讀者心態的精細把握,和對行文節奏的純熟掌控。

不平,即有起有伏、有提有摁、有張有弛。武松打虎的起伏,從離開“三碗不過岡”的酒館開始:

酒家趕出來叫道:「客官那里去!」武松立住了,問道:「叫我做甚么?我又不少你酒錢,喚我怎地?」酒家叫道:「我是好意。你且回來我家,看抄白官司榜文。」武松道:「甚么榜文?」酒家道:「如今前面景陽岡上有只吊睛白額大蟲,晚了出來傷人,壞了三二十條大漢性命。官司如今杖限獵戶擒捉發落。岡子路口,多有榜文:可教往來客人,結伙成隊,于巳、午、未三個時辰過岡,其余寅、卵、申、酉、戌、亥六個時辰,不許過岡。

這是第一次“提”,借的是酒家的口,側面烘托老虎的兇惡。“壞了二三十條大漢性命”,可見老虎歹毒;“杖限獵戶擒捉發落”,可見官方對其重視;“結伴過岡”,可見周遭客人為之膽戰心驚。如此惡虎,已吊足了讀者胃口。知難而退?那是懦夫。迎難而上?那又太輕狂。且看武松怎么回答:

武松聽了,笑道:「我是清河縣人氏,這條景陽岡上,少也走過了一二十遭,幾時見說有大蟲?你休說這般鳥話來嚇我。便有大蟲,我也不怕!」酒家道:「我是好意救你,你不信時,進來看官司榜文。」武松道:「你鳥子聲!便真個有虎,老爺也不怕!你留我在家里歇,莫不半夜三更要謀我財,害我性命,卻把鳥大蟲唬嚇我。」酒家道:「你看么!我是一片好心,反做惡意,倒落得你恁地!你不信我時,請尊便自行!」

不是知難而退,卻也算不上迎難而上。驅使武松上山的,是對自己土著經驗的自信、和對店主人的不信。這是一種僥幸心理,也是一個有血有肉的普通人最容易犯的錯誤。武松不是懦夫,卻也不愛玩命。他只是像一個普通人一樣,一個僥幸,便走上了危險的路。

這武松提了哨棒,大著步,自過景陽岡來。約行了四五里路,來到岡子下,見一大樹,刮去了皮,一片白,上寫兩行字。武松也頗識幾字,抬頭看時,上面寫道: “近因景陽岡大蟲傷人,但有過往客商可于巳午未三個時辰結伙成隊過岡,請勿自誤。” 武松看了笑道:“這是酒家詭詐,驚嚇那等客人,便去那廝家里歇宿。我卻怕甚么鳥!”橫拖著哨棒,便上岡子來。

那時已有申牌時分,這輪紅日厭厭地相傍下山。武松乘著酒興,只管走上岡子來。走不到半里多路,見一個敗落的山神廟。行到廟前,見這廟門上貼著一張印信榜文。

讀者跟著膽大包天的武松一起夜上景陽岡,雖一路無事,心卻總平復不下來,那關于老虎的種種傳言似乎還在腦海中回蕩。行出四五里,見刮去皮的樹木上寫著勸返的字句,武松不以為然,說是店家使詐;走到申牌時分,“這輪紅日,厭厭地相傍下山”,又見了山神廟的官府公文。讀者感受到,走得越遠,天色越晚,證據卻越充分,老虎的傳言也越可信。待官府的印信出現時,山中有虎,已是板上釘釘的事實了。危急險惡的氣氛,也終于確鑿無誤地升騰起來。

怎么辦?

武松讀了印信榜文,方知端的有虎。欲待轉身再回酒店里來,尋思道:「我回去時,須吃他恥笑,不是好漢,難以轉去。」存想了一回,說道:「怕甚么鳥!且只顧上去看怎地!」

妙筆!完美的英雄往往虛無;有缺點的英雄,他的缺點反而讓他更真實可愛。武松不是膽大包天的,他夜走景陽岡,不是故意找刺激,只是出于一種僥幸心理。而今官府印信白紙黑字證明了虎的存在,武松卻也不愿回返。為什么?“須吃他恥笑,不是好漢”。為了一張面子,為了好漢的自尊,他甘冒奇險,“且只顧上去看怎地”。好一個可愛的莽漢子!你說他膽大,他連店主人的幾句嘲笑都不敢聽;你說他膽小,他卻孤身一人夜行虎山。自古好男兒都是如此:悍不畏死,卻畏人言。

武松正走,看看酒涌上來,便把氈笠兒背在脊梁上,將哨棒綰在肋下,一步步上那岡子來。回頭看這日色時,漸漸地墜下去了。此時正是十月間天氣,日短夜長,容易得晚。武松自言自說道:「那得甚么大蟲?人自怕了,不敢上山。」武松走了一直,酒力發作,焦熱起來。一只手提著哨棒,一只手把胸膛前袒開,踉踉蹌蹌,直奔過亂樹林來。見一塊光撻撻大青石,把那哨棒倚在一邊,放翻身體,卻待要睡,只見發起一陣狂風來。

背負氈笠,肋挾哨棒,恃酒夜行,何其瀟灑壯觀!但夜幕四合之時,這位英雄心中是否忐忑?“人自怕了,不敢上山”,到底是在蔑視店主人和往來客人,還是在安慰自己?醉醺醺的武松也說不清楚。他酒勁上來,解開衣服,丟了哨棒,在大青石上弛然而臥。此時,意識是模糊的,防御是單薄的,武器是丟掉的,姿態是破綻百出的。讀者都為此捏著一把汗。海明威說過,如果故事的開頭出現了一把槍,那它就一定會在結尾處鳴響。這時只聽一陣風響,在經過無數的鋪墊、烘托、暗示后,那惡虎終于不負眾望地、千呼萬喚始出來地、意料之外而又情理之中地,登場了。

只聽得亂樹背后撲地一聲響,跳出一只吊睛白額大蟲來。武松見了,叫聲:「呵呀!」從青石上翻將下來,便拿那條哨棒在手里,閃在青石邊。那個大蟲又饑又渴,把兩只爪在地下略按一按,和身望上一撲,從半空里攛將下來。武松被那一驚,酒都做冷汗出了。

武松只是個普通人,力氣再大、武藝再高,終究不是天神下凡。在這種弛然而臥的狀態下陡然遭遇猛虎,他條件反射般地進入了戰斗姿態:翻身,抄家伙,找掩體,一氣呵成。下一瞬間虎已經半空中撲過來了,把武松嚇出一身冷汗。這才是常人設身處地的真實反應:恐懼,驚慌,不敢怠慢。不能邪魅一笑,不能斗志昂揚,只有條件反射般的自衛,心在以命相搏和奪路而逃之間輾轉。

說時遲,那時快,武松見大蟲撲來,只一閃,閃在大蟲背后。那大蟲背后看人最難,便把前爪搭在地下,把腰胯一掀,掀將起來。武松只一躲,躲在一邊。大蟲見掀他不著,吼一聲,卻似半天里起個霹靂,振得那山岡也動,把這鐵棒也似虎尾,倒豎起來只一剪。武松卻又閃在一邊。原來那大蟲拿人,只是一撲,一掀,一剪;三般提不著時,氣性先自沒了一半。

老虎連攻三招,武松躲了三招。為什么要躲?因為恐懼,心神未定,不敢正面接戰。為什么能躲開?畢竟武松不是尋常人,身手敏捷矯健,虎一時也不能傷他。三招不中,虎威已減,人心已定,該反擊了吧?

武松見那大蟲復翻身回來,雙手輪起哨棒,盡平生氣力只一棒,從半空劈將下來。只聽得一聲響,簌簌地將那樹連枝帶葉劈臉打將下來。定睛看時,一棒劈不著大蟲,原來打急了,正打在枯樹上,把那條哨棒折做兩截,只拿得一半在手里。

又是妙筆!這壓抑已久后的反擊,在讀者的盼望中,該是多么神威凜凜?可這一下偏放了啞炮:“原來打急了,正打在枯樹上,把那條哨棒折做兩截,只拿得一半在手里”。能連枝帶葉打折了一棵樹,想來力度和狠度都是夠的;但沒能制敵,反而摧毀了自己唯一的武器,說明武松驚慌失措、忙中出錯:他是英雄,卻也只是個凡人,他也會怕,也會因為怕而失誤。

那大蟲咆哮,性發起來,翻身又只一撲,撲將來。武松又只一跳,卻退了十步遠。那大蟲恰好把兩只前爪搭在武松面前。武松將半截棒丟在一邊,兩只手就勢把大蟲頂花皮肐瘩地揪住,一按按將下來。那只大蟲急要掙扎,被武松盡氣力納定,那里肯放半點兒松寬。武松把只腳望大蟲面門上、眼睛里,只顧亂踢。那大蟲咆哮起來,把身底下爬起兩堆黃泥,做了一個土坑。武松把那大蟲嘴直按下黃泥坑里去。那大蟲吃武松奈何得沒了些氣力。武松把左手緊緊地揪住頂花皮,偷出右手來,提起鐵錘般大小拳頭,盡平生之力,只顧打。打到五七十拳,那大蟲眼里、口里、鼻子里、耳朵里,都迸出鮮血來。

一擊不中,反而損毀武器,大蟲又“性發起來”,武松的險惡處境令讀者膽戰心驚。但再次出人意料的,失了武器的武松,這時反而抖擻神威,放手一搏。人對虎,拳頭對爪牙,一場真正的肉搏。讀者要好好體會這一段,沒有任何修飾,純是大大小小的動詞連綴,似乎情形已危急到容不下任何啰嗦的比喻或擬人,如同兩柄利刃在幾秒鐘內相互撞擊數十次,看得人膽戰心驚。狹路相逢勇者勝,終究是武松占了上風,大蟲七竅流血,已然奄奄一息。

當下景陽岡上那只猛虎,被武松沒頓飯之間,一頓拳腳,打得那大蟲動彈不得,使得口里兀自氣喘。武松放了手,來松樹邊尋那打折的棒橛,拿在手里,只怕大蟲不死,把棒橛又打了一回。那大蟲氣都沒了。武松再尋思道:「我就地拖得這死大蟲下岡子去。」就血泊里雙手來提時,那里提得動。原來使盡了氣力,手腳都蘇軟了,動撣不得。武松再來青石坐了半歇,尋思道:「天色看看黑了,倘或又跳出一只大蟲來時,卻怎地斗得他過?且掙扎下岡子去,明早卻來理會。」就石頭邊尋了氈笠兒,轉過亂樹林邊,一步步捱下岡子來。

結尾也是一段豹尾,神來之筆頗多。虎死了,武松是怎么處置的?不是踏著尸體耀武揚威,不是瀟灑離去絕不回頭。他把那斷了的半截哨棒撿回來,又打了一遍。東洋劍術里有個詞叫“殘心”,是說無論自己在拼刀中占上風還是下風,刀刃都要正對著敵人,即便敵人已倒在血泊中也不例外,務必確認敵人已經死透,才能收刀。武松是個會武藝的,殘心確認一絲不茍,甚至有些狼狽。因為他心里仍然惴惴,知道自己是僥幸得勝。

確認虎死透了,他便去拖那尸體,卻偏拖不動。原來用力過度,手腳都已酥軟。這一段又有些“李廣射虎”的韻味。史書記載李廣夜獵,誤將石當作虎,一箭射穿;等發現是石頭后,就再也不能射進去了。為何二人都有類似體驗?現代醫學表明,人在遭受危險刺激時會迅速分泌甲狀腺素和腎上腺素,使身體短時間內爆發出超常的體力和反應力。但危險過去后,便失去這些能力了,反而會更加疲憊。這一細節,又增強了武松的凡人屬性,使他形象更真實可親。

至此,武松打虎的故事便算結束。寥寥數千字,卻有多次起承轉合。圍繞“是否有虎”的,塑造了武松膽大、魯莽、好面子的性格特征;圍繞“打虎”的,除了凸顯武松勇武,更多的體現了他凡人的一面:也會陷入恐懼,也會因恐懼而失誤,也會在后怕中不顧體面地“鞭尸”。在一次次的起承轉合里,故事情節有張有弛地推進下去,人物形象有血有肉地鮮活起來。看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛。施耐庵臻于化境的心理揣摩與節奏把控能力,是我等文人一生仰望的高山。