穹頂之下柴靜紀錄片觀后感、《穹頂之下》柴靜觀后感

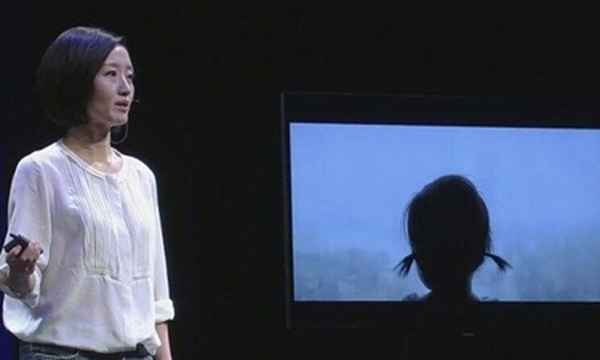

自離職央視后,沉寂許久的知名記者、主持人攜個人視頻新作《》宣告歸來,并在短時間內引起廣泛關注。這部時長達103分鐘55秒的視頻聚焦時下熱點的問題。她首度透露當時辭職的原因是由于女兒在其懷孕期間就被診斷患有良性腫瘤,自己才辭職專程陪伴女兒。她表示,職業訓練和母親本能都讓她覺得應該回答這些問題:霧霾是什么?從哪兒來?該怎么辦?(3月1日《新聞晨報》)

平地一聲雷,柴靜回來了!在2015年2月份的最后一天,柴靜帶回了一部屬于她的敘述方式的制作精良、堪稱完美的,既有強大數據支撐,又大尺度曝光了官員言行,既有精彩絕倫的舞臺語言,又有切膚之痛和情懷擔當的新聞記錄片——《穹頂之下》。

雖然她的腔調仍然是那么的文藝,雖然視頻的套路還有央視《新聞調查》的影子,但可以肯定的是,柴靜出品的《穹頂之下》已經突破了之前她在體制之內所作節目的所有尺度,已經是當下我國最制作最精良、立場和態度更獨立的調查紀錄片。如果我國也能有一個相對獨立的新聞獎,《穹頂之下》應該是不二之選——它代表了以我國最有良心的媒體人或是自媒體人的職業素養與責任承擔,它以更專業、更權威、更犀利的視角和態度表達了對當下社會問題的不滿。

霧霾的話題,已經被媒體和公眾討論到了熟爛。一遇到霧霾的話題,許多人會選擇放棄討論,因為,在一個無比堅挺的現實面前,過多的討論如果換不來些許的改變,則會讓人更加失望甚至是絕望。可是,就是這樣一個老掉牙的話題,在柴靜解讀為“她和霧霾的私人恩怨”之后,卻做出了一部震撼人心的大片。

有了尺度,才會有對老話題的新鮮感。這是傳播行業,人人共知的道理。柴靜出品的《穹頂之下》,最受觀眾歡迎的地方,就在于一些尺度上取得了突破。在此之前,柴靜等人的立場已經在其之前從事過的媒體單位得到了證明,但是,如果沒有辭職,柴靜似乎也能只能做《新聞調查》。而辭職之后,柴靜創作的空間與尺度都大大增大了。有了大尺度,才會有真情懷;在尺度上瞻前顧后、扭扭捏捏,即便能表達出所謂的情懷,也是被閹割后的太監情懷。

《穹頂之下》在尺度上的突破,至少體現在以下四個方面:一是,數據之大之新,讓人驚掉下巴,一些數據小到某個城市某個時刻數值,大到整個中國乃至全球的量的分析,都讓人耳目一新;二是,權威學者及專家之多,也增加了說服力,這里的專家學者,也擁有著和柴靜一樣的態度和立場,這是讓人更加折服的地方;三是,對官員的諷刺,讓人感覺到這部片子的偉大,相較之下,絕大部分主流媒體根本做不到這一點;四是,找到解決問題的方法也是一種尺度,無論是能源體制改革,還是依法治國,還是從個人做起,柴靜找到了許多解決問題的辦法,所有的批評也都歸到了建設層面之上,這讓整個片子看起來更加的合理和完整。

沒有尺度上的突破,所有自認為有的情懷,都只是偽情懷。柴靜的辭職與辭職后的努力,用實實在在的“成果”證明了這一點。那些被嘲笑和諷刺的官員,那些被曝光的不法商人,那些糟糕的鋼鐵企業施工現場,那些頂風上項目的地方政府……在柴靜和她的團隊的努力之下,丑態畢露。而之前那些質疑柴靜矯情、虛偽的人,也應該審視一下自己的立場與情懷問題了。

柴靜拍霧霾紀錄片自離職央視后,沉寂許久的知名記者、主持人柴靜昨日攜個人視頻新作 《穹頂之下》宣告歸來,并在短時間內引起廣泛關注。此次聚焦霧霾的調查紀錄片《穹頂之下》便是其離職后,首個個人調研下的產物。柴靜走訪多個污染現場尋找霧霾根源,并多國實地拍攝治污經驗。